聚焦山东:黄瓜中药材烘干新科技,未来可期的创新之路

在广袤的齐鲁大地上,农业与科技的深度融合正悄然改写着传统产业的篇章。其中,黄瓜作为兼具食用与药用价值的作物,其中药材领域的开发利用迎来了全新的契机——先进的烘干新科技犹如一把钥匙,开启了通往高效、优质、可持续发展的大门,为这片土地上的特色产业铺就了一条充满希望的创新之路。

山东是蔬菜种植大省,黄瓜产量颇高,以往多以鲜食为主销往各地市场。然而,随着人们对中医药保健意识的提升以及中药现代化进程的加速,黄瓜的药用部分逐渐受到重视。从中医角度看,黄瓜具有清热利水、解毒消肿等功效,其藤蔓、果实乃至种子都可入药。但要将这些蕴含自然力量的材料转化为稳定的中药材产品,关键在于精准且高效的干燥处理环节。传统的晾晒方式受天气制约严重,不仅耗时长,还容易因温湿度波动导致有效成分流失、色泽改变甚至霉变等问题,难以保证药材品质的稳定性和均一性。

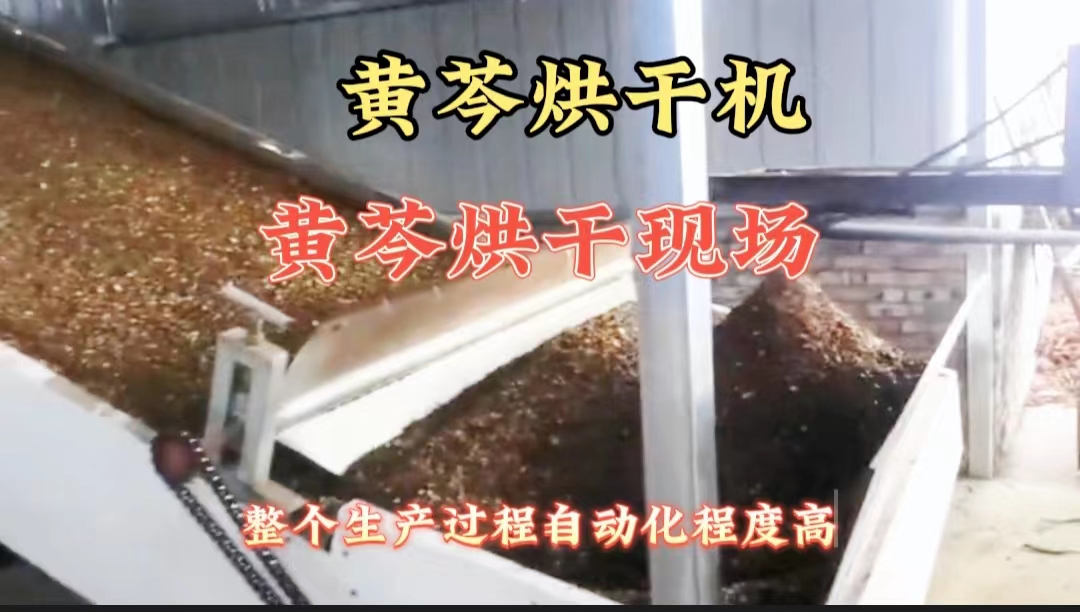

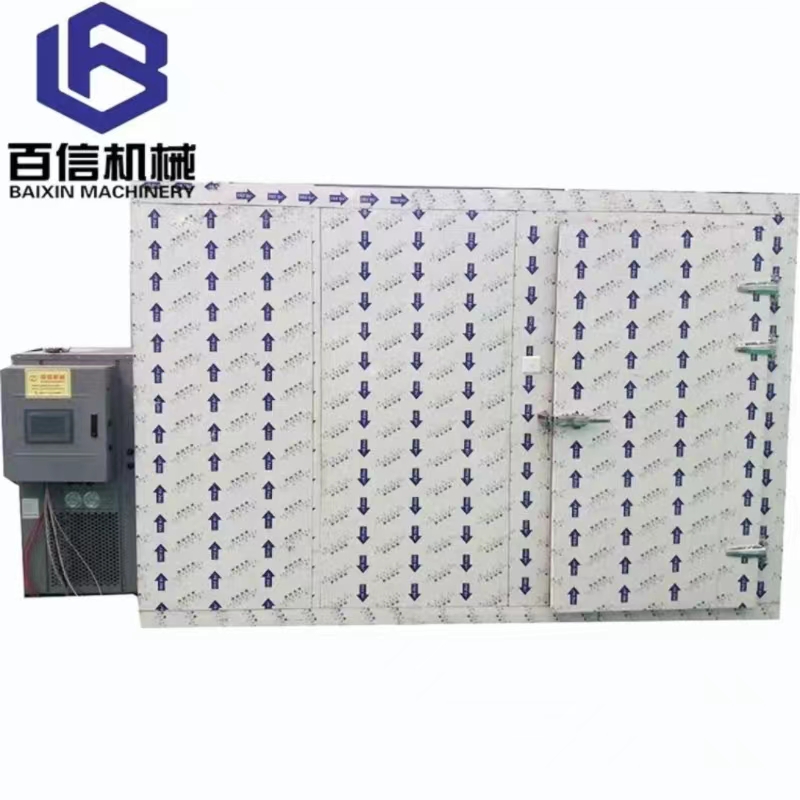

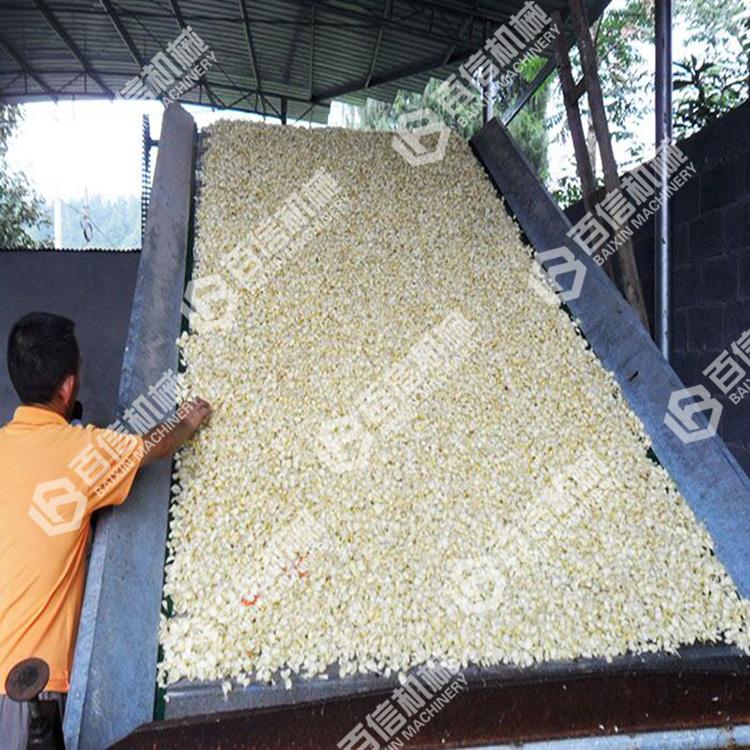

近年来,山东多地积极引入智能化、自动化程度极高的新型烘干设备和技术体系。走进位于寿光的一家现代化中药材加工企业车间,映入眼帘的是一套套精密控制的热泵烘干系统。这套系统宛如一位经验丰富的“智能管家”,能够依据不同批次黄瓜药材的特性,自动调节温度、湿度以及风速等参数。例如,在处理新鲜采摘的黄瓜皮时,它会先以较低温度缓慢预热,使水分均匀散失,避免表皮干裂;随后逐步升温至适宜区间,加速内部水分蒸发,同时保持空气循环畅通,确保每一片黄瓜皮都能充分干燥且保留完整的营养成分和活性物质。整个过程全程监控,电子传感器实时反馈数据至中央控制系统,工人只需偶尔巡检即可,大大减少了人为因素对质量的影响。

除了热泵烘干技术,微波真空干燥也在部分高端产区崭露头角。该技术利用微波的穿透性和真空环境的低压特性,让水分瞬间汽化逸出,能在极短时间内完成干燥任务,尤其适用于对热敏性成分要求严苛的精细部位提取后的残渣回收利用。像一些科研团队正在探索从黄瓜籽中萃取特殊油脂用于护肤美妆领域,采用微波真空干燥就能最大限度降低高温对油脂品质的损害,所得产品纯度更高、杂质更少。

这些前沿科技的应用并非孤立存在,而是嵌入到整个产业链条之中。上游种植环节,农户们接受标准化培训,按照严格的农残管控标准施肥打药,保障原料的安全性;采摘后迅速冷链运输至加工厂,无缝衔接后续初加工流程。下游制药企业和保健品厂商则根据烘干后的成品质量指标进行精准配方设计,开发出片剂、胶囊、口服液等多种剂型的终端产品推向市场。这种上下游协同发展的模式,使得山东的黄瓜中药材产业形成了闭环生态,竞争力倍增。

科技创新带来的效益显而易见。一方面,产品质量显著提升,经检测,采用新科技烘干的黄瓜中药材有效成分含量比传统方法提高了近[X]%,外观品相也更优,深受国内外客商青睐,出口量逐年攀升;另一方面,生产效率大幅跃升,原本需要数天的晾晒过程如今缩短至几个小时或一天内完成,企业的产能得到释放,规模效应显现,进一步降低了单位成本。更重要的是,稳定的质量和高效的供应吸引了更多资本投入研发深加工项目,拓展了产业边界。比如有企业联合高校开展功能性食品开发,将烘干后的黄瓜粉添加到面包、饼干等烘焙食品中,既丰富了口感又赋予健康内涵,开辟了全新的消费赛道。

当然,前行的道路上并非坦途。新技术的研发成本高昂,设备的购置和维护费用不菲,这对于一些小型企业来说是沉重的负担;专业人才短缺也制约着技术的普及速度,既懂农业又精通机电一体化和信息技术的复合型人才凤毛麟角。但面对挑战,山东各级政府已经行动起来,出台专项扶持政策,设立产业发展基金,鼓励产学研合作培养本土人才,为产业的持续升级注入强劲动力。

展望未来,随着人工智能、大数据等新兴技术的不断渗透,山东的黄瓜中药材烘干行业有望实现更加智能化的生产调度和管理决策。想象一下,未来的工厂里,每一个干燥舱都像一个独立的智慧单元,通过物联网相互连接,共享数据资源,自主优化运行参数;无人机穿梭于田间地头监测作物生长状况,提前预测收获量并安排生产计划……这幅蓝图正一步步变为现实。可以预见,依托科技创新驱动的黄瓜中药材产业将成为山东农业转型升级的新亮点,在全国乃至全球中药材市场上绽放耀眼光芒,引领传统农业迈向现代化、国际化的新高度。